Analisi musicale e semiologica

L'offertorio gregoriano

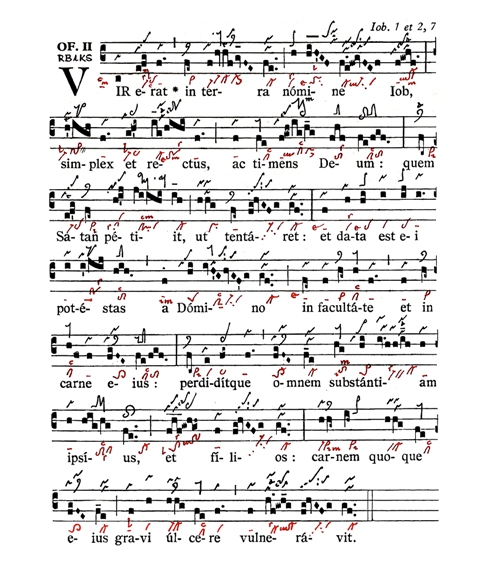

"Vir erat in terra"

(prima parte)

di Massimo Bisson

Si tratta dell'antifona per l'offertorio

della 21ª domenica dopo Pentecoste. Il testo è tratto liberamente dal

capitolo 1 del libro di Giobbe: "C'era un uomo nella terra (di Hus) di

nome Giobbe, semplice, retto e timorato di Dio: Satana domandò a Dio di

poterlo tentare e gli fu dato dal Signore il potere (di danneggiarlo) nelle

sue ricchezze e nel suo corpo. Persa ogni sua sostanza e tutti i suoi figli,

colpì anche la sua carne con orribili piaghe". Il testo è presente in

tutti i più antichi graduali a noi pervenuti, il più vetusto dei quali risale

all'800 circa. I segni paleografici della famiglia metense sono tratti dal

foglio 161 del codice 239 di Laon (post 930); quelli sangallesi, invece, dal

foglio 337 del codice 121 di Einsiedeln (inizio del sec. XI).

La prima semifrase ("Vir erat in terra")

comincia con una formula d'intonazione (mi-sol-la-si-la) che si

estende per le prime tre sillabe mediante un neuma monosonico su

"Vir", sul quale il notatore di San Gallo (SG) aggiunge un celeriter

mediocriter, a significare che l'incipit del brano va considerato in modo

scorrevole (non ci si deve quindi appoggiare troppo sul monosillabo

iniziale). Sullo scandicus successivo, entrambe le grafie antiche

mettono in evidenza la prima nota sol; in SG, in particolare, troviamo

anche una serie di lettere aggiuntive: un sursum mediocriter sulla virga

episemata (ciò specifica l'intervallo relativamente ampio rispetto alla

nota del neuma precedente), un levate sulla seconda nota (che precisa

l'intervallo in salita rispetto al sol precedente), oltre ad un celeriter

che chiarisce la natura scorrevole della seconda nota del neuma.

L'intonazione si conclude con un tractulus sul la. Una clivis

con liquescenza diminutiva ci porta verso la parola "terra", i cui

neumi sono tutti allungati: in SG, sulla prima sillaba, troviamo un neuma

composto da un pes disgregato (con note episemate) che conduce verso

la corda di recita do; segue un porrectus flexus con

liquescenza aumentativa la quale, nella notazione vaticana (NV), si trasforma

in una nota vera e propria. Leggermente diversa è la tradizione ritmica di

Laon (L): infatti soltanto il secondo la risulta allungato mediante un

tenete; L evidenzia inoltre una diversa consuetudine melodica: infatti

le ultime tre note sembrano corrispondere a do-si-la-(sol), anziché si-la-sol

della NV. Conclude la prima semifrase una clivis episemata sulla

postonica "-ra", con una cadenza intermedia sulla sottotonica sol.

Emerge chiaro fin qui il ruolo strutturale del la, vera corda di

recita di questa prima semifrase; risulta importante anche il ruolo del sol

come importante nota di appoggio. Il do, pur apparendo (almeno in SG)

in contesto ritmico importante, ha ruolo ornamentale all'acuto.

La seconda semifrase ("nomine

Iob") risulta piuttosto elaborata: la prima virga di SG subito

riporta la melodia al do acuto (il sursum sottolinea il salto

rispetto all'ultima nota del neuma precedente), il quale diventa pertanto

nota strutturale. In L, invece, sulla medesima sillaba troviamo un pes

che potrebbe corrispondere all'intervallo la-do. Segue un torculus

subbipunctis che, in SG, risulta essere allungato (il levate

sulla seconda nota del neuma sembra alludere ad un intervallo di terza tra la

prima e la seconda nota, mentre l'equaliter puntualizza il rapporto di

unisono con il do della sillaba che precede). La postonica finale di

"nomine" è melodicamente ancora più elaborata: troviamo infatti una

clivis seguita da un pes quilismatico subbipunctis resupinus;

SG, attraverso episemi, considera allungate le prime due note oltre alla

quarta; analoga situazione emerge in L, mediante la disgregazione della

clivis in due uncini. Per quanto riguarda invece il pes quilismatico,

il notatore di L non sente il bisogno di fare alcuna specificazione in quanto

la seconda nota del neuma è già strutturalmente importante. Sul monosillabo

"Iob" troviamo uno scandicus quilismatico flesso, le cui

ultime due note sono allungate: in L ciò è reso mediante l'augete, in

SG mediante l'episema; il mediocriter sembra specificare che la

discesa melodica della nota resupina non debba essere eccessiva.

Riassumendo, possiamo rilevare che la sola

sillaba accentata di questa seconda semifrase è resa melodicamente mediante

un neuma monosonico (ad eccezione di L che usa un pes);

tuttavia, dato il notevole allungamento dei neumi nelle sillabe postoniche

successive, occorre appoggiare bene il suono su "no-". Il

monosillabo finale "Iob", proprio per la sua posizione, perde

l'accento in favore della precedente postonica finale "-ne" la

quale, proprio per questa sua funzione, risulta piuttosto elaborata. Anche la

seconda semifrase, come la prima, vede il la come corda di recita

principale; il do, tuttavia, rispetto alla semifrase precedente assume

una rilevanza maggiore, che varrà accentuata ancor più nella seconda frase

successiva.

La prima parte ("simplex et

rectus") si apre ancora una volta sul do, mediante un torculus

resupinus con liquescenza aumentativa (a causa dell'incontro m/p); il levate

sulla prima nota di SG ci avverte circa la salita melodica rispetto alla

cadenza sul la della prima frase; la postonica risolve con un semplice

tractulus. Subito dopo si ritorna verso l'acuto mediante uno scandicus

con liquescenza diminutiva, in cui la prima nota (sorprendentemente un si)

è messa in evidenza tramite una virga episemata con levate; segue

una clivis episemata con torculus resupinus sulla tonica di

"rectus". SG aggiunge un equaliter tra la seconda e la terza

nota: questo potrebbe sollevare dei dubbi circa la corrispondenza melodica

con la NV, tuttavia in questo caso potrebbe indicare un intervallo minore di

un tono. Sono presenti altre due indicazioni melodiche: un mediocriter

sulla penultima nota, che specifica l'intervallo di seconda discendente re-do,

e un sursum. Circa il significato di quest'ultimo, si potrebbe pensare

ad un'indicazione ex parte post, utile ed evidenziare il successivo

salto di quarta verso il la conclusivo della semifrase. Rispetto a SG,

L fa uso del quilisma sulla terza nota della sillaba "re-":

ciò sottolinea ancor più il carattere corsivo del suono do.

Dopo la cadenza mediana sul la alla

fine della semifrase, si riprende con quella successiva "ac timens

Deum":la melodia riprende sulla medesima nota con un tractulus

seguito da clivis corsiva, in cui SG aggiunge un celeriter.

Sulla postonica di "timens" troviamo un neuma composto da scandicus

quilismatico seguito da porrectus flexus: quest'ultimo è concluso

da una dilatazione ritmica a causa dell'incontro di s/d; tuttavia, mentre in

L ciò è ottenuto mediante una semplice liquescenza aumentativa, in SG vediamo

l'utilizzo di pressus minor seguito da stropha di apposizione.

Quest'ultima figurazione neumatica è forse indice di una discrepanza melodica

tra L e NV da un lato e SG dall'altro, cui sembrano corrispondere le note re-do-do-si

anziché re-si-do-si. Nonostante il contesto corsivo di tutta la parola

"timens", è pertanto necessario attuare un leggero trattenuto

ritmico prima di passare alla parola "Deum", che è risolta in

maniera altrettanto scorrevole: il torculus sulla prima sillaba (in

cui il sursum di SG evidenzia l'intervallo di terza la-do-la) è

seguito sulla postonica da un neuma composto da clivis e torculus,

in cui il celeriter di SG avverte circa la scorrevolezza della seconda

nota sol. Il neuma termina sulla nota la, che funge ancora una

volta da cadenza intermedia; il do, per tutta la semifrase, assume

soltanto una connotazione ornamentale.

La terza frase ("quem Satan petiit, ut

tentaret") inizia con una formula di intonazione che elabora lo schema

dell'incipit sulla prima frase: a differenza di quest'ultima, tuttavia, lo

slancio prosegue all'acuto verso il do che, per la prima volta nel

brano, assume carattere di corda di recita per l'intera frase. La discesa al

grave su "quem" necessita di una certo allargamento ritmico,

sottolineato in L con un augete; lo scandicus su

"Satan" richiede un appoggio sul do, evidenziato da tenete

in L e da una virga episemata in SG. Conclude la parola una clivis

con liquescenza diminutiva (richiesta dall'incontro n/p), in cui SG pone

l'indicazione iusum che comporta un piccolo appoggio affinché la nota

liquescente non venga sorvolata. La presenza della liquescenza,

inoltre, permette di risolvere in modo più agevole anche l'intervallo di

quarta verso il do. Arriviamo dunque alla parola "petiit":

sulla prima sillaba, un salicus conduce da do a mi,

nuovo apice melodico, ripreso anche sulla postonica mediana "-ti-"

mediante una clivis con pressus minor resupinus (di cui il celeriter

mediocriter di SG esplica il carattere corsivo). La clivis

episemata sangallese riconduce verso il do, cadenza intermedia; nel

punto corrispondente L utilizza invece un oriscus clivis, la cui resa

ritmica richiede un appoggio sulla prima nota con conseguente allungamento

anche della seconda.

Sulla preposizione "ut", il pressus

maior di SG conduce la melodia verso il grave: così come indicato anche

da L, i due do ripercossi hanno una natura ritmicamente forte, mentre

la terza nota (si) funge soltanto da congiunzione verso il la

della pretonica di "tentaret". Qui SG si limita ad indicare un semplice

tractulus; mentre L, sfruttando un cephalicus, aggiunge una nota

liquescente su sol ripresa anche dalla NV. Sulla sillaba tonica, la

melodia ritorna brevemente alla corda di recita do mediante uno scandicus

subbipunctis resupinus la cui terza nota (il do appunto) è messa

in rilievo mediate episema in SG e allungamento della virga in L.

Anche la clivis conclusiva della frase è costituita da note allungate:

arriviamo infatti ad un'altra cadenza intermedia nuovamente su la.

Tutta la terza frase è concepita come un'unica arcata melodica, che copre la

massima estensione del brano: l'ottava mi-mi.

da

«Una Voce Notiziario», 51-53 ns, 2013-2014, pp. 17-19.

www.unavoceitalia.org